こちらの記事の続きです↓

「調号」から「調」を見分ける方法(1) – #が用いられる調号の場合

こちらの本の情報をもとに、

一般音楽論

「長調の主音と調号の関係を簡単に覚えるコツ」を学んでいます。

今回は、「♭」が用いられる調号の場合について!

「♭」が用いられる調号の場合

「♭」が用いられる調号の場合は、

右から2番目に付けられた♭の音高がそのまま主音(※長調に限る)

とのこと。

ちなみに、ドレミ⇔イロハ⇔ABC の変換は、

| 日 | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト | イ | ロ | 変 | 嬰 | |

| 伊 | ド | レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ | ♭ | ♯ | |

| 英 | C | D | E | F | G | A | B | ♭ | ♯ |

となっています。

というわけで、早速、楽譜とともに検証してみると……。

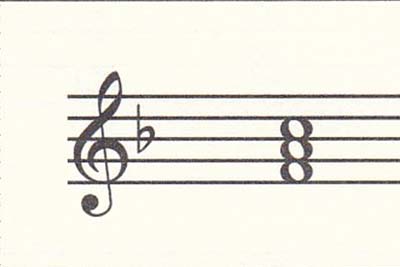

♭が1つの場合

ええと、「右から2番目に付けられた♭」が存在しない……。

はい、いきなり例外です(笑)

♭が1つの場合、それは主音が「ファ(F)」の「ヘ長調(F Major)」。

これは、覚えるしかないの……っ!!

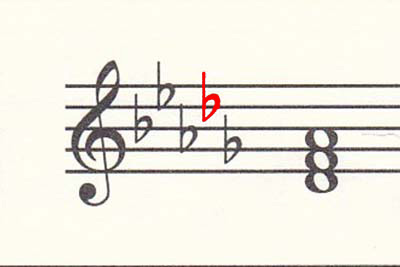

♭が2つの場合

♭が2つの場合、右から2番目に付けられた♭の音高は「シ♭(B♭)」

→それがそのまま主音

→つまり、「変ロ長調(B♭ Major)」

♭が3つの場合

♭が3つの場合、右から2番目に付けられた♭の音高は「ミ♭(E♭)」

→それがそのまま主音

→つまり、「変ホ長調(E♭ Major)」

♭が4つの場合

♭が4つの場合、右から2番目に付けられた♭の音高は「ラ♭(A♭)」

→それがそのまま主音

→つまり、「変イ長調(A♭ Major)」

♭が5つの場合

♭が5つの場合、右から2番目に付けられた♭の音高は「レ♭(D♭)」

→それがそのまま主音

→つまり、「変ニ長調(D♭ Major)」

♭が6つの場合

♭が6つの場合、右から2番目に付けられた♭の音高は「ソ♭(G♭)」

→それがそのまま主音

→つまり、「変ト長調(G♭ Major)」

と、なります!

一番面倒なのは「ドレミ」から「ハニホ」への変換かも?

こうやって見分け方を整理していくと、調号から各調の主音を見つけ出すこと自体はそんなに難しくないな、と感じました。

むしろ、「ドレミファソラシド」から「ハニホヘトイロハ」に変換するほうが面倒くさいかも知れない(笑)

ド長調とか、ミ長調とか、ソ長調とかにしてくれたら分かりやすいのに~!

音を読むときは「ドレミファソラシ」、長調・短調の名前を言うときは「ハニホヘトイロ」、コードを言う場合は「CDEFGAB」、って複雑すぎません??笑